文章来源:中国中医科学院中药研究所

文章来源:中国中医科学院中药研究所

副研究员 孙伟

CNIC2019演讲报道

中国是传统中医药的故乡,也是目前最大的中医药使用国和研究国,拥有庞大的中草药文化理论基础和丰富的药用植物资源。中药大健康产业已经达1.5万亿,一方面,消费者的需求带动中草药产品的发展,另一方面,中草药产业发展也带来许多不容忽视的负面现实,典型的就是中草药原料掺假和农残问题。中草药品种混乱现象严重,草药补充剂产品的品质和安全性直接受到影响,导致“方灵药不灵”现象的出现。

中草药植物DNA鉴定时代

针对中草药原料掺假的问题,相应的鉴定方法也从常规方法向基因技术转变,DNA条形码鉴定技术应运而生,成为传统中药鉴定方法(性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定)的重要补充,加快了中药鉴定标准化的进程,是现代中药鉴定学发展的必然趋势。目前,中草药DNA鉴定体系被国内外1230家单位应用,包括国家法定检验机构、药材流通领域、企业、医院、科研院所与高校等,这种技术既能为国际企业提供原料鉴定支持,也能为国内数百亿元产值企业原料提供鉴定保障。中药鉴定学已经迈入通用和标准化的基因鉴定时代。

多组学技术的创新

组学技术(Omics Technology)是随着系统生物学(Systems Biology)新学科的产生和发展应运而生的,主要包括培养组学、蛋白质组学、基因组学和代谢组学技术等,系统生物学及组学技术是近20年来生物学研究发展最为迅速的领域。组学技术为中医药现代化研究提供了全新的解决方案,有力阐释和印证中医药学的合理性、逻辑性以及有效性,为中医药学现代化提供了理论基础和技术平台,以高通量组学技术为基础的中医药整体研究观念越来越受到认可。

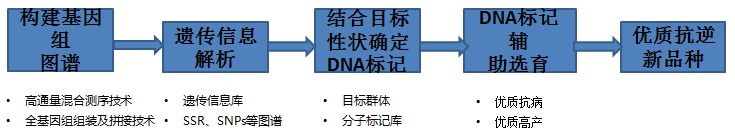

基于组学的抗逆新品种分子辅助育种技术体系包括,构建基因组图谱、遗传信息解析、结合目标性状确定DNA标记、DNA标记辅助选育以及优质抗逆新品种,这些都能够确保植物原料的安全有效性和可持续性。首先,测定122个中药材核或细胞质基因组图谱,构建核心基因库;建立中草药种质资源圃,建立中药材核心群体。其次,筛选关键标记,辅助特性品系选育。最终,候选品系多代种植筛选,进一步优化稳定性状,形成品种。

多组学技术应用案例

组学技术在植物原料研究和品质鉴定方面有着重要的研究意义,孙研究员在会议上向大家分享他们研究团队目前正在运用多组学技术在苦荞麦、大麻、月季等植物原料方面的应用研究工作。

1.苦荞麦(Tartary buckwheat)

苦荞麦属于一年生草本植物,原产于中国喜马拉雅山地带,目前在中国东北、华北、西北等地有分布。苦荞麦性味苦、平、寒,有益气力、续精神、利耳目、降气宽肠健胃的作用。苦荞麦的有效成分清晰,主要是芦丁,还有其它成分如黄酮类。该研究团队的工作重点集中在苦荞麦苗和苦荞麦种子,通过不同的方式分析它们主要含有哪些成分,结果发现苦荞苗中含有大量的黄酮类和酚酸类物质,如白藜芦醇;苦荞麦种子中主要是黄酮类和蒽醌类,具有泻下功能。

图1:苦荞种子形态代谢组学

此外,研究人员还通过代谢组学对苦荞麦种子的品质进行把控,比如黑色和褐色,长粒和短粒。研究结果显示,黄酮类成分在褐色种子的含量比黑色更多,还通过转基因的方式去验证这些结果。

2.月季

月季、玫瑰、蔷薇是三个不同的种,欧洲习俗上将月季统称为玫瑰,目前比较常见栽培的是杂交种称为现代月季。现代月季主要用途:美化环境:盆花、切花庭院绿化等;美容养颜:香水、香料、化妆品等;强身健体:具有活血消肿、消炎解毒功效,药用或食用。

图2:实验室杂交获得的优良后代

研究人员收集大量玫瑰或者月季的种子资源,进行系统的评价,根据Rt、λmax、质谱信息和文献信息鉴定黄色玫瑰中黄酮醇的含量和变化现象。利用HPLC和LC-MS在黄色月季花瓣中鉴定出19种黄酮醇,3种为蔷薇属植物首次发现,其中黄色花瓣的玫瑰或月季中的主要成分是黄酮类和类胡萝卜素类,试验结果为月季花瓣中黄酮醇和类胡萝卜素等天然产物开发奠定基础。

3.大麻

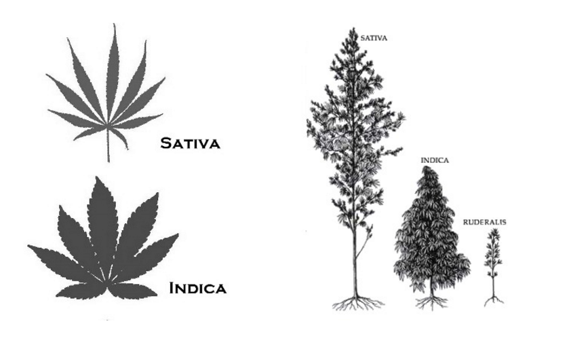

Sativa和Indica是两种主要的大麻种类,Indica植株的体型比较小,花芽也更紧实,而Sativa植株的体型比较大,花芽不太紧实。现有的研究发现,大麻中的主要成分是萜酚类,也就是常说的CBD(大麻二酚)和THC(四氢大麻酚)。目前,CBD相关药物(不含THC)的全球范围内的临床试验项目数量为79个,已经完成临床试验的有24个,美国FDA也已批准大麻中提取活性成分组成的药物Epidiolex,主要用于治疗两岁以上儿童罕见癫痫病。

图3:大麻示意图和主要成分

大麻的种植也是研究团队比较关注的工作。作为雌雄异株植物,首先要通过种子去筛选大麻,雌性会产生CBD和THC。根据全基因组序列以及文献调研,开发了SCAR标记可以快速的鉴定雌雄株。其次,通过不同的光照处理或者光照,能够了解哪种光源更有利于CBD或THC的产生。最后,通过质谱检测大麻中含有的19种化合物,可以快速对种子资源进行定量分析。

同时,该研究团队还在开展发酵相关的工作,比如酵母发酵部分甜味剂;多组学技术对植物提取物中含量成分的鉴定,同时采用3D皮肤模型去研究天然产物在皮肤中的修复效果,比如蘑菇来源的几丁聚糖在促进上皮形成方面的研究。

中药研究所创建于1955年12月19日,隶属国家中医药管理局中国中医科学院,建国后成立的首个中药研究的国家级机构。现拥有600兆核磁共振,LC-MS单四级杆质谱仪,TRAP-MS离子阱质谱仪,高内涵细胞分子影像仪,基因分析仪等一批高性能科研仪器,为开展中药鉴定、制备工艺、生物技术、质量控制、药理毒理等专业研究提供精良的设备保障。

- 营养健康全产业链展示汇聚!10月AAES2022等你闪耀深圳

- 媒体合作推文|8大奖项结果,150+创新品牌共同见证,第四届iSEE全球食品创新奖重磅揭晓!

- 【全新起航】AAES2022与时代共生——活下来,赢未来!

- FFNS2022倒计时15天!伊利、福建亲亲、无限极、和黄健宝确认参会,最新日程来啦

- 益生菌细分领域的黄金时代,SYNFORU®为你打造从头到脚360度的呵护

- 【思考·洞察】六月寄语:说说产业里“陆地粮”和“海洋粮”的认知差

- 精密发酵技术,植物肉市场的关键“突破”

- 植提桥

- 最新!FFNS2022延期至6月30日举办,品牌商免费参会,先到先得!

- 数据报告,Z世代对肉类替代品兴趣高,植物基的机会在冷冻、零食等类别