抗氧化剂的重要性

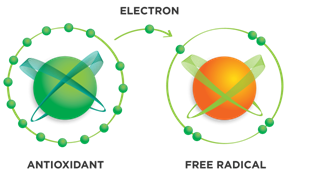

大多数人都知道抗氧化剂及其对我们的益处,但是你知道抗氧化剂是怎么发挥作用的吗?因氧化应激而产生的自由基,由于其失去电子变为不稳定的成分对人体有害,而抗氧化剂可以保护机体免受自由基的损害1。染色体变异、环境污染、紫外线辐射等都可以造成氧化应激而产生自由基。这些不稳定的自由基可以从机体的任何部位“偷走”电子,一般受害的是健康细胞。同时,长期暴露于自由基的细胞将遭到破坏,这会对人体产生严重的和长期的不良影响。

抗氧化剂在机体内的作用机理

按照定义,抗氧化剂是电子的捐赠者,他们为自由基充当一种电子资源。抗氧化剂可以为自由基提供电子而中和自由基,从而阻止他们从健康细胞中偷走任何电子和进一步的伤害。同时,抗氧化剂也可以帮助组织或减少有害物的聚积。不幸的是,自由基损伤与炎症密切相关,因为机体识别自由基损伤作为一种威胁时,就会派出免疫细胞“军队”。这些免疫“军队”可以抵抗任何他们认为陌生的东西,一旦这样做,类似于战争一样,会有大批死亡细胞产生,这又可以产生信号,产生更多的免疫细胞,一种循环的结果:损伤-免疫细胞-更多免疫细胞。因此,补充抗氧化剂可以为机体提供一种解决方案,帮助组织氧化损伤和减少炎症反应,例如严格锻炼之后的肌肉中3,4。没有抗氧化剂,我们的细胞可能更容易受到氧、DNA损伤、炎症因子和射线的损伤。

在自由基引起损害之前,机体有一些方式消灭他们。对我们来说比较好的一种方式是通过饮食或营养补充剂来摄取直接抗氧化剂,比如维生素C和E5,6。却很少有人知道间接抗氧化剂和由机体产生的酶,例如谷胱甘肽还原酶和SOD7,8,9。和II相解毒酶系统;酶充当机体自然防卫系统。II相酶系统可以促进产生特殊的抗氧化剂酶10,11,12。简而言之,我们可以通过某些食物,比如西兰花或含有萝卜硫苷的营养补充剂来增强II相酶系统,从而激活机体自身免疫系统。萝卜硫苷是一种非常重要的在西兰花中含有的但未被大众所熟知的植物营养素。

发现:萃取自西兰花的一种新的抗氧化剂成分

在20世纪90年代早期,美国约翰霍普金斯大学的科学家们鉴别出西兰花中的一种成分——萝卜硫苷13,14。 萝卜硫苷作为植物防御系统的一部分。事实上,萝卜硫苷一旦转化为他的活性形式,萝卜硫素,就会产生西兰花独有的气味或味道。萝卜硫苷属于芥子油苷类的物质,在自然界中可以在十字花科蔬菜中被发现,其中西兰花中含量最高。萝卜硫苷可以被黑芥子酶、烹饪或肠道菌群分解转化为萝卜硫素。在西兰花中,黑芥子酶和萝卜硫苷分别位于不同的部位。当西兰花被咀嚼或剪切时,黑芥子酶和萝卜硫苷会发生作用,导致萝卜硫苷转化为萝卜硫素。因为萝卜硫素是苦味的,所以会让很多动物没有勇气吃掉他们。在一些试验中,约翰霍普金斯大学的科学家们发现萝卜硫素是自然界中最强的能增强II相解毒酶系统的物质之一13。这引起一阵出版热来说明萝卜硫苷、萝卜硫素和西兰花对II相解毒酶系统的增强或表达作用。

萝卜硫苷或萝卜硫素的健康作用

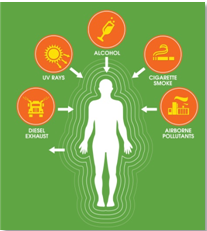

一旦萝卜硫苷转化为萝卜硫素,他将变为一种抗氧化剂,并帮助激活机体自身解毒通路,排出有害毒素和污染物——酒精、烟、紫外线和其他毒素,这些都是我们日常可以遇到的危害物:

· 增强能量水平

· 健康皮肤和头发

· 减少早衰信号

· 健康免疫系统

如果你是想得到这种营养素-萝卜硫苷而又不想吃大量新鲜的西兰花,那你将会是幸运者,因为你遇上了一种西兰花的替代品——TrueBroc®特润保康富含萝卜硫苷,你可以每天方便摄取。

TrueBroc®特润保康: 一种西兰花的替代品

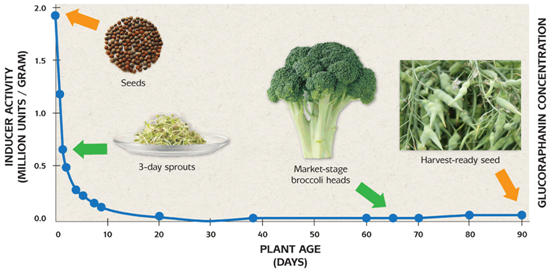

TrueBroc®特润保康是一种萃取自西兰花种子的、专利型、高含量萝卜硫苷的物质。由首次发现萝卜硫苷的约翰霍普金斯大学的科学家们生产制造。TrueBroc®特润保康已经被添加于非常多的营养补充剂以及Brassica®茶和咖啡等产品中。因为,西兰花植株中萝卜硫苷的含量水平不一,而且生长地和单植株各部位(花、茎、芽、种子等)都是影响因素之一16,17。 如果你服用营养补充机,了解其中的有效成分是非常重要的!

TrueBroc®特润保康所用的西兰花种子生长于加利福尼亚,通过热水提取工艺,并具有完善的可追溯系统。一粒含有30mg的萝卜硫苷的TrueBroc®特润保康胶囊等同于一半西兰花头所含有的萝卜硫苷。

如果你想了解更多的萝卜硫苷、萝卜硫素和 TrueBroc®特润保康, 请访问 www.TrueBroc.com.

参考文献

1. Wojcik et al; Curr Med Chem. 2010;17(28):3262-88

2. Dandekar et al; Methods Mol Biol. 2015;1292:205-14

3. Sousa et al; Int J Food Sci Nutr. 2014 Mar;65(2):151-63

4. Yavari et al; Asian J Sports Med. 2015 Mar;6(1):e24898

5. Sheweita & Sheikh; Curr Drug Metab. 2011 Jul;12(6):587-93

6. Peng et al; Biomed Res Int. 2014;2014:831841

7. Aquilano et al; Front Pharmacol. 2014 Aug 26;5:196

8. Saharan & Mandal; J Alzheimers Dis. 2014;40(3):519-29

9. Huang et al; Semin Cell Dev Biol. 2012 Sep;23(7):738-44

10. Bocci & Valacchi; Front Chem. 2015 Feb 2;3:4

11. Stefanson & Bakovic; Nutrients. 2014 Sep 19;6(9):3777-801

12. Gao et al; PNAS.2001; 98(26); 15221-15226

13. Zhang et al; Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 Mar 15;89(6):2399-403

14. Fahey & Talalay; Food Chem Toxicol. 1999 Sep-Oct;37(9-10):973-9

15. Conzatti et al; Nutr Hosp. 2014 Nov 30;31(2):559-69

16. Saha et al; Mol Nutr Food Res. 2012 Dec;56(12):1906-16

17. Atwell et al; Mol Nutr Food Res. 2015 Mar;59(3):424-33

文章来源: Brassica Protection Products LLC营销副总 亚历山大•格兰特茨博士

- 营养健康全产业链展示汇聚!10月AAES2022等你闪耀深圳

- 媒体合作推文|8大奖项结果,150+创新品牌共同见证,第四届iSEE全球食品创新奖重磅揭晓!

- 【全新起航】AAES2022与时代共生——活下来,赢未来!

- FFNS2022倒计时15天!伊利、福建亲亲、无限极、和黄健宝确认参会,最新日程来啦

- 益生菌细分领域的黄金时代,SYNFORU®为你打造从头到脚360度的呵护

- 【思考·洞察】六月寄语:说说产业里“陆地粮”和“海洋粮”的认知差

- 精密发酵技术,植物肉市场的关键“突破”

- 植提桥

- 最新!FFNS2022延期至6月30日举办,品牌商免费参会,先到先得!

- 数据报告,Z世代对肉类替代品兴趣高,植物基的机会在冷冻、零食等类别